La conquête des fonds marins par "marabout chercheur" publié en 1962

La conquête des fonds marins par "marabout chercheur" publié en 1962

Table des matières

Introduction

Lors d’une visite de ma maman fin de semaine passée elle m’a apporté un livre qu’elle a retrouvé qui date de mon enfance « Bob Morane et la galère engloutie », publié en 1962. Dans les « Bob Morane », il y avait un article en fin de livre qui traitait spécifiquement d’un sujet évoqué en fiction dans le livre qui se nommait « marabout junior » ou « marabout chercheur« .

La plongée vue de 1963

Il est très intéressant de lire un article datant de 1963 traitant de la plongée sous-marine, en effet ce n’était que les débuts, le scaphandre autonome du type « Cousteau-Gagnan » venait d’être inventé et Cousteau était en pleine découverte des fonds marins.

Prenez le temps de le lire et attardez-vous sur les récits de Jacques-Yves Cousteau qui raconte ses aventures, en fermant les yeux je pouvais presque rêver d’être à sa place.

Je me suis permis de retranscrire chapitre par chapitre le livret « marabout chercheur » qui était dans ce livre et qui se nommait « La conquête des fonds sous-marins » qui je l’espère vous procurera autant de plaisir à la lecture que moi à la retranscription.

LA CONQUÊTE DES FONDS SOUS-MARINS

Depuis la plus haute antiquité, l’homme, attiré par les mystères et les richesses de la mer, tenta d’en explorer les profondeurs. Mais, pour cela, les moyens lui manquaient, car il devait vaincre l’asphyxie.

PERFORMANCES ANTIQUES

Au début, la plongée fut utilisée dans des buts purement militaires. Selon Hérodote, un certain Scyllias de Scioné et sa fille Cyana auraient parcouru une lieue et demie sous l’eau pour aller couper les amarres de la flotte de Xerxès qui se préparait à combattre celle des Grecs au cap Artemision.

Cet exploit n’a rien d’impossible si l’on considère que les deux plongeurs se servaient sans doute de roseaux pour venir respirer à la surface.

Mais les anciens semblent cependant avoir connu des appareils respiratoires plus perfectionnés que ce roseau, version primitive du « tube » de nos plongeurs modernes. Ainsi, Alexandre le Grand, s’il faut en croire la légende, serait descendu » dans la mer grâce à une cloche de verre. Cela lui aurait permis de contempler différents monstres marins, dont l’un était si grand qu’il défila pendant quatre jours et quatre nuits devant les yeux du célèbre conquérant grec. Pourtant, cette plongée fantasmagorique est considérée en général comme une fable inventée par les historiographes d’Alexandre.

Les Romains avaient eux aussi leurs nageurs de combat, nommés « urinatores ». ces hommes-grenouilles antiques étaient chargés de porter des vivres aux villes assiégées en nageant sous l’eau. Ils transmettaient également des ordres écrits sur des feuilles de plomb et détruisaient les défenses adverses. Mais les ennemis des Romains, pour tenir en échec ces guerriers sous-marins, immergeaient des filets garnis de clochettes, ou encore, pour blesser les plongeurs, faisaient tourner dans l’eau de grandes pièces de bois garnies de pointes d’acier.

Selon l’auteur militaire latin Flavius Vegetius Renatus, ces « urinatores » auraient été équipés d’une cagoule montée par un tuyau souple permettant d’aspirer l’air de la surface. Parfois même, il est fait mention d’un sac en baudruche formant réserve. Ainsi, les bouteilles d’air comprimé de nos modernes scaphandres autonomes étaient préfigurées depuis des siècles.

De son côté, Jal, dans son « Archéologie Navale », écrit au sujet des « urinatores » : « Ils demeuraient fort longtemps sous l’eau où ils entraient d’ordinaire la bouche pleine d’une gorgée d’huile qu’ils rejetaient goutte à goutte. Cette huile servait à modifier la densité de l’eau de mer et à donner ainsi une vision plus aiguë au plongeur.

À l’époque des Croisades, les Arabes employèrent des nageurs munis d’outres remplies d’air pour envoyer des messages à la garnison de Saint-Jean d’Acre assiégée par les Croisés.

Il n’est pas douteux que les anciens plongeurs, à l’instar des pêcheurs de perles et d’éponges, pouvaient atteindre des fonds de vingt mètres ou, peut-être, quarante, et y séjourner durant deux minutes. Aujourd’hui, le record d’immersion, fait à faible profondeur et dans une immobilité complète, est de 4 minutes 45 secondes.

Jusqu’au dix-neuvième siècle, la conquête des profondeurs n’avança qu’à pas comptés. En 1819, l’Allemand Augustus Siebe inventa son premier scaphandre, composé d’un casque métallique fixé à une tunique coupée à la taille. L’air était envoyé à l’aide d’une pompe et s’échappait par le bas de la tunique. Plus tard, Siebe perfectionna encore son appareil en le dotant d’un costume complet et d’un casque muni de valves. Ce scaphandre, qui marquait une réelle évolution sur tout ce qui avait été créé jusqu’alors, fut adopté par la Marine française et la Marine anglaise.

DES BULLES DANS LE SANG ?

Malgré ce grand pas en avant, la victoire de l’homme sur les profondeurs n’était cependant pas complète. On avait remarqué que, lors de la remontée, les plongeurs étaient frappés d’un étrange mal allant des simples douleurs musculaires à la mort, en passant par tous les désordres du système nerveux. Déjà, ce mal avait été étudié sur les ouvriers travaillant dans des caissons pneumatiques immergés. On le nomma donc « mal des caissons ». Ce fut le physiologiste français Paul Bert qui trouva une explication scientifique à ce phénomène. Il découvrit que quand le corps humain est soumis à une certaine pression, l’azote contenu dans l’air se dissout dans le sang. Lorsque cette pression diminue trop brusquement, l’azote se condense en bulles qui emplissent les vaisseaux sanguins. Lorsque ces bulles atteignent le cœur ou le cerveau, elles y provoquent des troubles pouvant entraîner la folie, la cécité, la paralysie ou la mort. Sur les données de Paul Bert, l’Anglais Haldane imagina donc la méthode de remontée dite de « décompression par paliers », méthode consistant à obliger le scaphandrier à s’arrêter à plusieurs reprises et pendant un laps de temps déterminé, avant de regagner la surface. Cette décompression lente permet à l’azote contenu dans le sang de se résorber.

Arrivée à ce point de perfectionnement, la technique se devait encore d’affranchir le plongeur de sa dépendance envers le monde aérien. Il fallait supprimer l’encombrant tuyau de caoutchouc, le casque et les lourdes semelles de plomb, en un mot rendre à l’homme son autonomie.

Déjà, Rouquayrol et Denayrouze avaient substitué, dans leur nouvelle version du scaphandre de Siebe, un réservoir d’air placé sur le dos du plongeur à la pompe refoulante actionnée de la surface.

LE FAUX POUMON

En 1915, Sir Robert H. Davis, en créant son « Submarine escape apparatus », appareil de sauvetage pour l’équipage des sous-marins, ouvrit une ère nouvelle aux conquérants des profondeurs marines. Cette fois, il n’y avait plus de casque, ni d’habit, ni de chaussures plombées ; mais seulement une bouteille d’oxygène comprimé à haute pression, d’un sac de caoutchouc, d’un embout destiné à être serré entre les dents et d’une cartouche épurante. L’air vicié, avant de revenir dans le sac, appelé « faux poumon » était purifié, ce qui faisait que l’appareil fonctionnait « à circuit fermé », le même gaz servant toujours à la consommation.

À vrai dire, l’appareil de Davis n’était pas, à proprement parler, un appareil de plongée, mais plutôt un appareil de remontée. Les membres de l’équipage du sous-marin sinistré s’échappaient par un sas de la coque échouée et remontaient vers la surface, où un bateau les recueillait.

Ce fut le commandant Le Prieur qui créa le premier scaphandre autonome de plongée à « circuit ouvert dont le but était de permettre aux hommes d’explorer les fonds sous-marins plutôt que de leur échapper.

En 1905, alors qu’il servait comme midship à bord du « Dupetit-Thouars », dans les mers de Chine, Le Prieur fut obligé de descendre en scaphandre à casque afin de visiter une épave. Deux ans plus tard, il lui fallut plonger à nouveau afin de dégager l’hélice du « D’Entrecasteaux » sur lequel il était embarqué. Ces deux expériences le firent rêver d’un appareil plus simple, grâce auquel des plongées libres seraient permises.

PERFECTIONNEMENT ET PATTES DE CANARD

Dans son appareil « à circuit ouvert », l’air vicié n’était plus, comme dans le « Submarine escape apparatus » épuré par une cartouche au fonctionnement précaire. Une fois consommé, il s’échappait au contraire par les bords du masque.

De cette façon, le plongeur ne courait plus le risque d’être intoxiqué par le gaz carbonique. En outre, le nouveau scaphandre autonome n’utilisait plus l’oxygène, dangereux aux fortes pressions, mais de l’air comprimé. Le seul défaut de l’appareil Le Prieur était de débiter l’air continuellement, ce qui provoquait un certain gaspillage abrégeant de façon notable la durée de plongée. Cette durée était d’une vingtaine de minutes à huit mètres et d’un quart d’heure seulement à douze mètres. Néanmoins, un grand pas dans le domaine de la sécurité était accompli.

En 1934, Le Prieur, aidé par Jean Painlevé et l’actrice Suzet Maïs, ces deux autres pionniers de la plongée libre, réalisaient le premier film sous-marin en couleurs et, en créant les palmes en caoutchouc aujourd’hui familières à tous, le commandant de Corlieu complétait l’équipement de l’explorateur sous-marin.

Jusqu’en 1943, les ébats des scaphandriers autonomes demeurèrent cependant fort limités. Jamais, les plongeurs ne dépassaient une profondeur de douze mètres et la remontée, basée sur la stricte observance de la pratique des paliers de décompression, était encore fort lente.

Pourtant, en juillet 1943, Georges Comheines plongeait au large de Marseille, à une profondeur de cinquante-trois mètres et en remontait en deux minutes. Il utilisait un appareil de son invention apportant une amélioration à celui de Le Prieur. Cette amélioration consistait dans le fait que l’air comprimé n’était plus débité continuellement, mais seulement chaque aspiration du plongeur. Cette libération du gaz « à la demande » augmentait de façon notable la durée de plongée.

En octobre 1943, toujours devant Marseille, Frédéric Dumas atteignait une profondeur de soixante-deux mètres et en remontait également en deux minutes. Il usait, de l’appareil créé par le commandant Jacques-Yves Cousteau et l’ingénieur Gagnan, version simplifiée de celui de Comheines.

Cette fois, le branle était donné. Les plongeurs possédaient un scaphandre leur permettant d’atteindre sans danger de grandes profondeurs. Une nouvelle branche de l’activité humaine naissait : celle de l’exploration sous-marine. Dès 1944, la Marine française créait le Groupe des Recherches « Sous-marines » dont la direction fut confiée au commandant Cousteau et au capitaine de corvette Philippe Tailliez.

Déjà, dès le début de la guerre, les nations combattantes avaient songé à former des groupes de combat semblables à ceux des « Urinatores » romains. Les « nuatatori » italiens forcèrent les défenses de Gibraltar, d’Alexandrie et d’Alger, et endommagèrent des cuirassés anglais et coulèrent des pétroliers et des cargos. Les nageurs japonais, par leur action, décidèrent de la prise de Hongkong. Quant aux « frogmen » anglais, ils s’illustrèrent en Normandie, sur le Rhin et sur l’Oder.

Pourtant, si, ne libérant aucune bulle d’air révélatrice, les scaphandres à circuit fermé » employés en général par ces guerriers aquatiques assuraient la discrétion des opérations, ils présentaient un inconvénient grave : l’intoxication toujours possible du plongeur, même à des profondeurs relativement faibles, par l’oxygène sous pression. Pour cette raison, les Anglais durent limiter à des fonds de huit mètres le champ d’action de leurs hommes-grenouilles.

De nos jours, le scaphandre autonome du type « Cousteau-Gagnan » marque donc une évolution réelle sur les autres appareils utilisés jusqu’alors, puisqu’il permet des plongées à soixante, quatre-vingt-dix mètres de profondeur, et même au-delà. Si après un séjour plus ou moins long à ces grandes profondeurs, les paliers de décompression doivent encore être respectés lors de la remontée, ils peuvent cependant, suivant l’entraînement du plongeur, être appréciablement écourtés.

SCAPHANDRES ET « PIEDS DE PLOMB »

Il serait intéressant ici de comparer le scaphandre « Cousteau-Gagnan » avec ceux en usage avant lui. Les scaphandres à casques, du type Siebe ou Denayrouze sont des appareils compliqués, lourds, nécessitant un entraînement poussé de la part du plongeur, l’aide d’un personnel exercé et un matériel coûteux. Revêtu de tricots de laine, de l’habit caoutchouté et de la chape de bronze se boulonnant sur les épaules et nommé « pèlerine », chaussé de lourds brodequins plombés et coiffé de l’énorme casque à hublots, l’homme est moins que jamais semblable à un poisson. En outre, pour explorer l’étendue sous-marine, il lui faut posséder une technique particulière. Il doit régler avec soin le volume d’air contenu dans l’habit. Si l’on chasse cet air, on descend. Si on le laisse s’accumuler, on remonte. Pour jouer à ce petit jeu, on manœuvre une soupape située à l’intérieur du casque, à l’aide de la tête.

Ces différentes pratiques comportent certains dangers, dont le plus redoutable est le coup de « ventouse », nommée « squeeze » par les Anglo-Saxons.

En anglais, « squeeze » signifie écrasement. Aucune expression n’est plus juste. Lorsque la pression de l’air à l’intérieur de l’habit devient trop faible pour équilibrer la pression extérieure de l’eau, la combinaison caoutchoutée se plaque au corps, le casque et la pèlerine pèsent soudain lourdement sur les épaules du scaphandrier. Celui-ci s’enfonce aussitôt. Dans le casque, une dépression se forme, le rendant semblable à une énorme ventouse. Tout le sang est aspiré vers la tête. Les poumons se vident de leur air. Le casque et la pèlerine, devenus soudain plus lourds, peuvent briser des côtes ou les vertèbres cervicales. En général, un accident de cette sorte se produit lorsqu’un scaphandrier doit descendre trop rapidement, ou quand il fait une chute du haut d’un rocher ou du pont d’une épave.

Si l’on s’imagine que le scaphandre à casque, avec sa corde de sécurité, présente relativement peu de risques, que l’on se détrompe donc. Le métier de scaphandrier est un métier dangereux et, chaque année, des accidents mortels se produisent.

COMME UN POISSON DANS L'EAU...

Auprès de ce scaphandrier, le plongeur autonome jouit de garanties bien plus grandes. Il n’est pas l’esclave d’un matériel lourd et encombrant et peut s’équiper sans aucune aide. Son appareil du type « Cousteau-Gagnan » lui donne en outre la possibilité de devenir poisson dans le domaine des poissons.

Pour bien illustrer l’aisance dont jouit le plongeur autonome, il parait intéressant de citer le récit fait par le commandant Cousteau lui-même, de sa première plongée réalisée avec l’aide du nouvel appareil à circuit ouvert.

« Par un matin de juin 1943, écrit Cousteau, je me rendis à la gare de Bandol pour y prendre livraison d’une caisse expédiée de Paris. Elle contenait le résultat d’années de luttes et de rêves : un poumon de plongée automatique conçu par Emile Gagnan et moi-même. À toute allure, je revins à la villa où mes camarades de plongée, Philippe Tailliez et Frédéric Dumas m’attendaient. Jamais enfant ne déballa cadeau de Noël avec autant d’excitation. Si ce premier « poumon d’eau » fonctionnait, c’était la révolution de la plongée.

Il y avait, dans la caisse, un appareil composé de trois cylindres d’air comprimé reliés à un détendeur-régulateur de la taille d’un réveil. Les bouteilles étaient chargées à cent cinquante kilos. Du régulateur partaient deux tuyaux qui aboutissaient à une embouchure. L’équipement au dos, un masque étanche protégeant les yeux et le nez, aux pieds des palmes de caoutchouc, nous nous proposions de voltiger gracieusement dans les profondeurs de la mer.

En hâte, nous nous rendîmes à une calanque abritée qui dissimulerait notre activité aux baigneurs curieux et aux troupes d’occupation. J’avais beaucoup de mal à contenir ma hâte. Dumas, le meilleur plongeur de France, resterait sur le bord, prêt, si besoin en était, à se lancer à mon aide. Ma femme Simone prendrait l’eau munie du tube recourbé et du masque classique des plongeurs sans respirateur, et me surveillerait. Si elle signalait le moindre incident, Dumas me repêcherait jusqu’à vingt mètres de fond.

Je me harnachai. Le détendeur affleurait ma nuque. Les tuyaux passaient de chaque côté de ma tête. Je crachai sur la glace de mon masque de sécurité et le rinçai dans la mer de façon à ce qu’il ne s’y formât pas de buée. J’appliquai son bord de caoutchouc souple sur mon front et mes joues ; j’introduisis l’embouchure sous mes lèvres et la saisis entre mes dents. Trébuchant sous les quinze ou vingt kilos de l’engin, j’entrai dans la mer avec la grâce de Charlot.

Je m’étendis dans l’eau fraîche afin de vérifier mon accord avec ce vieil Archimède. Dumas me le confirma en m’attachant sept livres de plomb à la ceinture. Doucement, je reposai sur le fond de sable. -Un air doux et léger me parvenait avec un petit sifflement quand j’inspirais, un faible gargouillement de bulles quand j’expirais. Le régulateur s’ajustait automatiquement à mes besoins.

Les bras ballants, je pédalais sur mes palmes. Au comble de l’excitation, je gagnai le large et plongeai plus avant.

Fasciné, je suivais des yeux les bulles qui s’échappaient de la soupape. Elles montaient et s’enflaient en gagnant des zones de pression moindre, curieusement aplaties en champignon par leur dur effort contre le milieu ambiant. Je compris l’importance que les bulles auraient pour nous par la suite : aussi longtemps que, d’en haut, on les verrait s’échapper, on saurait que tout allait bien. Au cas contraire… Elles ronronnaient à mes oreilles et me tenaient compagnie. Je me sentais moins seul.

Oui, de ce jour allaient dater des dizaines de kilomètres de randonnées à travers des paysages que nul homme n’avait jamais contemplés. Libres, légers, nous sentirions dans notre chair ce que ressentaient les poissons sur leurs écailles.

Je fis subir à mes « branchies » les manœuvres les plus baroques : loopings, tonneaux, vrilles… Délivré de la gravité, je volais dans l’espace. Sans utiliser mes bras, j’atteignais une vitesse de deux nœuds. Fonçant vers le haut, je rattrapai mes propres bulles ; puis je descendis à vingt mètres. Nous étions déjà parvenus maintes fois à cette profondeur ; mais, au-delà, nous ne savions plus rien. Jusqu’où, sans respirateur, allait nous entraîner cet étrange appareil ? »

RECORDS DANGEREUX

On connaît aujourd’hui la réponse à cette question que, aussitôt après son premier essai, Yves Cousteau se posait. Les plongeurs usant du nouveau scaphandre autonome ont atteint des profondeurs légèrement supérieures à cent mètres. Au-delà, un danger guette l’homme : « l’ivresse des grandes profondeurs ». C’est une sorte d’euphorie, de torpeur qui pousse le plongeur à s’abandonner, à se livrer volontairement à l’asphyxie. En 1947, le premier maitre Fargues, au cours d’une descente expérimentale, fut victime de cette ivresse des grandes profondeurs. Pendant sa plongée, il avait apposé sa signature sur des ardoises attachées tous les cinq mètres à un filin. La dernière marque fut faite à une profondeur de cent trente-deux mètres. Quand Fargues remonta, il était évanoui et l’on ne parvint pas à le ranimer.

Ce danger, couru également par les scaphandriers porteurs de casques, peut être atténué par l’emploi d’un mélange respiratoire dans lequel l’azote serait remplacé par un autre gaz. C’est en effet cet azote qui, en vertu de ses propriétés anesthésiantes, provoque, en se comprimant, l’évanouissement du plongeur. Pour les descentes à grandes profondeurs, les Américains emploient donc un mélange d’oxygène et d’hélium. Grâce à ce mélange, Jack Brown put faire une descente à cent soixante-cinq mètres, dans un caisson hydropneumatique. En 1948, William Bollard, revêtu d’un scaphandre à casque, parvenait, lui, à cent soixante-trois mètres. Ces mélanges, en raison des grandes précautions d’emploi qu’ils nécessitent, peuvent difficilement être employés pour les scaphandres autonomes. Il semble donc que, pour l’instant, la limite de plongée libre, pour un plongeur très entraîné, soit de cent mètres environ.

CAUCHEMAR…

Il faut évidemment toujours compter, en plongée autonome comme en plongée avec casque, l’accident qui, sans gravité sur terre, peut, au fond de l’eau, entraîner la mort. Dumas, ainsi que le rapporte le commandant Cousteau, faillit un jour, en explorant l’épave du « Dalton » périr ainsi sans gloire. « Il avait voulu descendre tout seul un jour de mistral, rapporte Cousteau, et il s’apprêtait à filmer une séquence, lorsqu’il se sentit subitement retenu en arrière, incapable de faire un mouvement… N’arrivant pas à se retourner, et ne pouvant voir derrière lui à cause de ses lunettes sous-marines, qui limitaient son champ de visibilité, il se décida, le cœur battant, à tâter de la main derrière son dos… Il la ramena presque aussitôt en étouffant un cri de douleur. Son tuyau respiratoire gauche s’était entortillé dans une canalisation entièrement couverte de « dents de chien » c’était un miracle qu’elles ne l’aient pas encore coupé, entraînant la noyade quasi automatique de Dumas, et c’était ce qu’il risquait au moindre geste pour essayer de se dégager. Courageusement, Dumas saisit la canalisation hérissée de lames de rasoir, afin de l’isoler de son tuyau respiratoire et lentement, commença à se libérer.

» Ça ne me prit que quelques minutes, dit-il à son retour, mais j’avais l’impression de vivre un cauchemar interminable…

» Sa main, tailladée de toutes parts, n’était plus qu’une grande plaie sanguinolente.

Dès ce jour, nous nous fîmes une règle de ne jamais plus plonger qu’à deux. Ce fut le commencement des descentes en équipe, l’essence même du travail aux « branchies ».

Laissons encore le commandant Cousteau nous conter comment lui et son équipe firent connaissance avec « l’ivresse des profondeurs », expérience au cours de laquelle Fargues perdit d’ailleurs la vie.

« Un point continuait à nous tourmenter : l’ivresse des profondeurs. C’était un défi pour nous, l’été 1947, nous commençâmes donc une série de descentes extra profondes.

» Je dois spécifier ici que nous ne cherchions pas à battre des records qui furent pourtant battus. Nous nous sommes toujours dit que l’essentiel était de revenir vivants.

Même Dumas, le plus hardi d’entre nous, n’est pas un casse-cou. Nous sommes descendus plus bas parce que c’était le seul moyen apprendre plus long, et pour étudier les réactions individuelles au travail effectué à ces profondeurs. Toutes les précautions furent prises, et l’on se fixa une limite de cent mètres. Aucun plongeur autonome n’était encore jamais allé au-delà des soixante-dix mètres de Dumas.

» Les plongées furent mesurées à l’aide d’une lourde sonde pendue aux flancs de « l’Elie-Monnier », notre bateau d’essais. Tous les cinq mètres, le long du filin, des plaques blanches. Les plongeurs emportaient des crayons indélébiles pour signer sur la plaque la plus lointaine qu’ils pourraient atteindre et décrire brièvement leurs sensations.

» Pour économiser leur énergie et l’air, les plongeurs descendirent sans mouvement, aidés de saumons de ferraille de cinq kilos. Quand un homme atteignait la profondeur visée, ou le maximum qu’il puisse supporter, il signait, lâchait son lest et regrimpait le long du filin. Au retour, il s’arrêtait un certain temps à sept mètres et à trois mètres pour une brève décompression et éviter le mal des caissons.

» J’étais en bonne condition physique pour l’essai, bien entraîné par un printemps en mer. J’entrai, muni de ma gueuse. Je descendis très vite, le bras droit en cercle autour du filin sonde. Le ronronnement du générateur diesel de « l’Elie-Monnier » m’oppressait, tandis que je m’insérais entre des couches de plus en plus comprimées. Le soleil d’un midi de juillet fit place au crépuscule. J’étais seul avec la corde blanche et sa perspective monotone de pancartes.

» A soixante-dix mètres, je perçus la saveur métallique de l’azote comprimé, et fus instantanément et brutalement saisi par l’ivresse. Je crispai ma main sur la corde et m’arrêtai. J’avais l’esprit empli de pensées saugrenues et burlesques. Je tentai de fixer mon esprit sur le réel, j’essayai de déterminer la couleur de l’eau qui m’entourait. J’hésitais entre bleu marine, outre-mer ou bleu de Prusse. Le débat ne se résolut pas. Le seul fait qui m’apparut fut que cette chambre bleue n’avait ni plafond ni plancher. Le ronron éloigné du diesel s’enflait en une pulsation géante : le battement du Cœur du monde.

» Je saisis le crayon et écrivis : « L’azote » a un goût infect je ne me rendais pas compte que je tenais le crayon, et des cauchemars enfantins m’envahirent. Stupide, j’accrochai la corde. Debout à mes côtés, un homme très digne, mon second moi, souriait avec un calme sardonique devant ce plongeur en détresse. Les secondes passaient ; il prit le commandement et m’ordonna de descendre.

» Lentement, dans des visions intenses, je descendis. Vers les quatre-vingt-dix mètres, l’eau prit un éclat extraterrestre. Je passais de la nuit à l’aube. C’était la lumière reflétée par le fond. Au-dessous de moi, je vis le plomb de sonde à sept mètres du sol. Je m’arrêtai à l’avant-dernière planche, regardai la dernière, rassemblai toutes mes forces pour apprécier la situation sans me leurrer.

» Enfin, je gagnai la dernière, par quatre-vingt-dix-neuf mètres de fond. Je remplis lentement mes poumons et signai la planche. Je ne pus écrire ce que j’éprouvais. J’étais le recordman de plongée. Dans mon cerveau coupé en deux, la satisfaction se mêlait à un mépris ironique de moi-même.

» Lâchant mon lest, je jaillis comme un ressort. À quatre-vingts mètres, l’ivresse disparut d’un coup, totalement. De nouveau, j’étais un homme, léger et dur. À grande vitesse, je traversai la zone crépusculaire. Là-haut, la lumière jouait en bulles de platine, en prismes dansants. Impossible de ne pas penser à une envolée vers le ciel.

VERS LES PROFONDEURS...

» Avec l’automne, nous fîmes une autre série de plongées pour tenter de descendre encore plus bas avec un filin de sécurité à la ceinture. Le maitre plongeur Maurice Fargues passa le premier. Sur le pont, nous recevions le rassurant message conventionnel : « Tout va bien ». Soudain, plus de signal. L’angoisse nous saisit aussitôt. Jean Pinard plongea immédiatement. Nous halâmes Fargues jusqu’à cinquante mètres. Pinard aperçut un corps inerte et constata avec horreur que l’embouchure de Fargues pendait sur sa poitrine.

» Douze heures durant, nous tentâmes de le ranimer, mais il était mort. L’ivresse des profondeurs lui avait arraché son tube d’air. Quand nous retirâmes la sonde, nous trouvâmes son nom marqué à cent trente-deux mètres. Fargues perdit la vie trente mètres au-dessous de nos incursions les plus profondes, plus bas que n’ont jamais été les plongeurs en scaphandre alimenté à l’air.

La mort de Fargues devait ouvrir des horizons nouveaux. On réalisa à la suite des essais que cent mètres est la limite de plongée pour les hommes munis de scaphandres autonomes à air comprimé.

« Les amateurs, continue le commandant Cousteau, peuvent être entraînés en quelques jours à atteindre trente et quarante mètres ; et là, les professionnels, s’ils respectent les tables de décompression, peuvent faire presque tous les durs travaux. Dans la zone suivante, jusqu’à soixante-dix mètres, des plongeurs entraînés sont capables de fournir un petit travail et d’accomplir de brèves explorations s’ils se conforment à de strictes règles de sécurité. Plus bas, c’est le domaine de l’ivresse. Seuls, d’habiles hommes-poissons peuvent y faire une brève reconnaissance ».

Ainsi, doucement, l’homme, après avoir conquis la terre, puis la stratosphère, s’ouvre un chemin tâtonnant vers les profondeurs de la mer, cette grande inconnue.

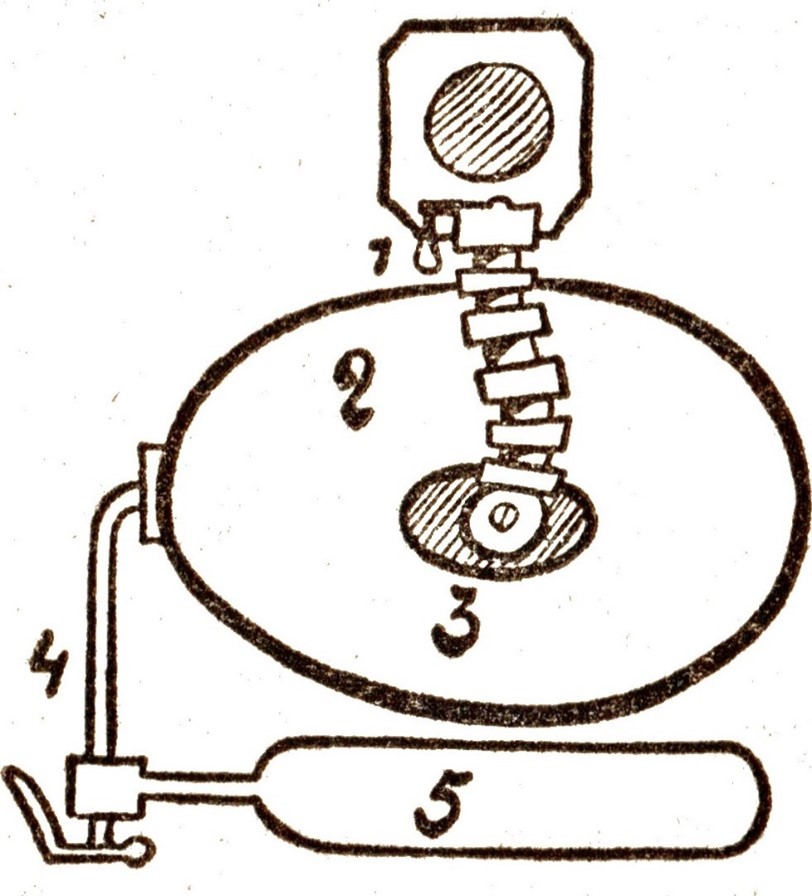

SCAPHANDRE A CIRCUIT FERME

(Utilisé principalement par les hommes-grenouilles.)

Le sac en caoutchouc souple (2) contient de l’oxygène épuré du gaz carbonique par le filtre (3).

Le robinet (4) permet d’introduire dans (2) de l’oxygène neuf venant de la bouteille (5).

Le robinet (1) permet’ au nageur de respirer au choix l’air extérieur (en surface) et l’air du sac (en plongée).

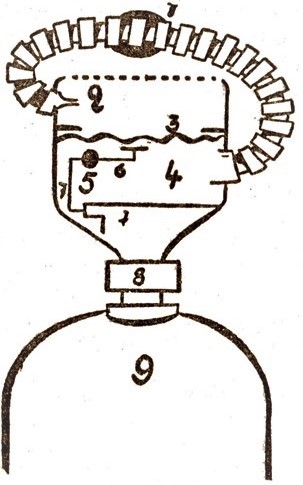

CIRCUIT OUVERT (Cousteau-Gagnan)

La bouteille d’air comprimé est surmontée du détendeur (8) et d’un régulateur.

Celui-ci se compose surtout d’une chambre (4) fermée par une paroi souple (3).

En aspirant à travers l’embouchure (1), une dépression se produit en (4) ; la paroi (3) est aspirée vers le bas et pousse le levier (6) sur son point d’appui (5) ce qui ouvre le clapet (7). L’air comprimé s’échappe dans et dé là dans le tuyau.

Quand le nageur cesse d’aspirer et commence à expirer, une pression se produit en (4) qui remonte la paroi (3) et ferme le clapet (7) : l’air cesse d’affluer.

Le reste de l’expiration s’échappe par la soupape (2) dans ta partie supérieure (ouverte) du régulateur.

Bibliographie

Titre : BOB MORANE, La galère engloutie, numéro : 21

Par : Henri Vernes

Année de publication : 1962

Editions :

MARABOUT JUNIOR

DES PRESSES DE GERARD & C° 65, rue de Limbourg, Verviers (Belgique).

Le journal PILOTE publie chaque semaine en feuilleton une aventure inédite de Bob Morane qui paraitra ensuite dans MARABOUT JUNIOR

Pages scannées de "la conquête des fonds marins" éditions "du marabout chercheur" de 1963

Les articles suivants traitent d'un sujet en lien avec cet article

RTS – Rencontre unique avec un silure curieux dans le lac de Neuchâtel

Un plongeur à Boudry, dans le lac de Neuchâtel, a rencontré un silure curieux au même endroit lors de plusieurs plongées, capturant des images incroyables

La plongée sous marine attention danger le grand blues, émission RTS Mise au point du 19.12.2004

La plongée n’est pas toujours aussi sure que l’on pense et un accident de décompression peut arriver même aux plus entrainés et habitués d’entre nous.

Comment c’est fait, le caisson de plongée étanche pour caméra sous-marine

Vous vous demandez comment est fabriqué un caisson de plongée sous-marin étanche pour caméra sous-marine

Comment c’est fait les bouteilles de plongée sous-marine

Vous vous demandez comment c’est fait les bouteilles de plongée sous-marine ?

Views: 225